加快饲草智能育种科技创新的思考与建议

|

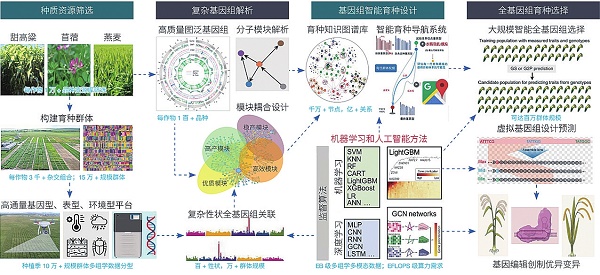

(1)饲草种质多样性与驯化性状。在37万种开花植物中,有1000—2000个物种被驯化。饲草和粮食作物一样,驯化改良利用始于万年前,如苜蓿等。然而,同粮食作物相比,其育种技术的发展水平与前沿基础研究相差甚远,显见的是目前仅有6—7种不同饲草得到利用为人类供给能量和蛋白,绝大多数资源多样性丢失或等待发掘利用。驯化性状及驯化基因的鉴定和利用是作物遗传改良的核心,但饲草因收获器官和利用方式显著不同于以籽粒为经济产量的粮食作物,如何定义饲草的驯化性状,发展驯化育种基础理论和开发驯化技术等成为需要首要思考的问题。 (2)饲草再生与生物量生产性状基因模块及其网络。饲草作物不同于粮食、油料作物的最大区别是地上生物量的全部收获和利用,而其具有的刈割再生和多年生等特征显著影响生物量的形成。应研究生物量构成要素与产量函数,利用群体遗传学、基因组学、基因编辑等手段,解析饲草刈割再生、多年生等特化性状的遗传基础,发掘重要基因模块的功能及其调控机制,创制高生物量优异种质。 (3)饲草蛋白和能量总量与积累过程的生长发育规律。饲草为畜牧养殖提供蛋白和能量。应通过转录组学、蛋白质组学与代谢组学等现代全景组学技术方法,阐明饲草地上部分蛋白与能量代谢、分布、积累的生长发育规律,解析饲草蛋白与能量积累的遗传基础、基因模块的功能及其调控机制,创制高蛋白或高能量积累的优异种质。 (4)饲草特化生长繁育性状调控的基因模块。饲草特化生长繁育特性决定着生产方式和经济效益。应解析器官分化、营养生长、开花期、自交不亲和、近交衰退等形成的分子调控机制,创制生长发育优异、繁育障碍消减的新种质。 (5)饲草逆境韧性与生物量耦合的遗传规律。我国饲草产业发展必须善加利用边际土地,并适应南北气候差异大的特点;同时需要探索逆境韧性生长与高产的耦合机制。应发展高通量无损表型组学等手段,解析饲草耐受非生物胁迫与生物胁迫的基因模块,探索逆境韧性生长与生物量形成的耦合机制,创制逆境稳产的优异种质。 2、中国科学院等相关机构饲草智能育种的初步尝试 近年来,中国科学院等相关机构关注到饲草的重要性,布局了相关的科技创新战略,围绕着AI辅助饲草育种系统开展工作(图3),在以下方面进行了实践和布局。 图3 人工智能辅助饲草育种的流程与要求图示 |

下一篇:饲料桑在畜禽养殖中开发利用的前景