当前肉鸡肠道病难治的原因剖析(图)

|

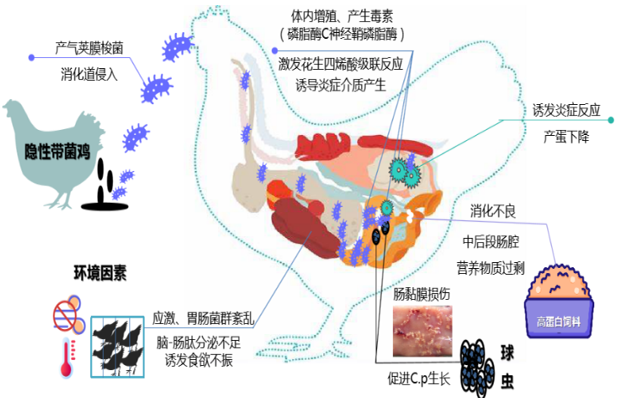

一、坏死性肠炎概述 坏死性肠炎(NE)又称肠毒血症,是由产气荚膜梭菌引起以小肠黏膜局灶性或弥漫性坏死和出血为特征的具有一定传染性且多表现为亚临床型的消化道疾病。 二、坏死性肠炎的发病机制 1、病原分析 病原体:A型和C型产气荚膜梭菌。产气荚膜梭菌是一种革兰氏阳性、厌氧、能形成芽孢的杆菌,普遍存在于土壤、灰尘、粪便、饲料、垫料以及健康禽类的肠道中。 毒素:该菌能产生多种毒素,其中α毒素和NetB毒素被认为是导致坏死性肠炎的主要致病因子。 α毒素:磷脂酶C,破坏细胞膜(特别是红细胞和内皮细胞),导致组织坏死、血管损伤和炎症。 NetB毒素:一种β-桶状成孔毒素,能直接在宿主细胞膜上打孔,引起细胞裂解和死亡,是近年来确认的关键毒力因子,尤其在A型菌株中。 2、致病机制: 定植与增殖: 当肠道环境发生改变,有利于产气荚膜梭菌过度增殖时(如肠道损伤、菌群失调、高蛋白饲料),产气荚膜梭菌在肠道(尤其是小肠)大量定植。 毒素释放:大量增殖的产气荚膜梭菌分泌NetB毒素(关键)、α毒素、β毒素等。 黏膜损伤:毒素(尤其是NetB)直接攻击肠黏膜上皮细胞,导致细胞溶解、坏死、脱落。 炎症反应: 黏膜损伤触发强烈的炎症反应,释放炎症因子,进一步加剧组织损伤。 病变形成: 坏死的黏膜组织、纤维素、炎症细胞和细菌共同形成伪膜覆盖在损伤的黏膜表面,肠道壁变薄、脆弱、易破裂。 功能丧失: 肠道消化吸收功能严重受损,屏障功能破坏,可能导致细菌和内毒素易位。 |

下一篇:马鼻肺炎的诊断与防治(图)